Pierre de Courtivron, un peintre au tournant de son siècle

du dilettantisme à un art maîtrisé

L’austérité d’une jeunesse

Pierre naît en 1863, troisième et dernier enfant d’Aynard de Courtivron et d’Hélène Nayme des Oriolles (c’est par elle et son mariage que la propriété de Cuiseaux revient à la famille de Courtivron). Sa mère meurt à 29 ans alors qu’il n’a que cinq ans. Son père Aynard, catholique rigoureux et veuf éprouvé, survit à son épouse près de quarante ans dans la maison de Cuiseaux où règne une ambiance austère.

Les trois enfants sont élevés par une gouvernante anglaise, Miss Luisa Higgins, qui consacrera sa vie à l’accompagnement de la famille (elle mourra la même année que Pierre, en 1921, et sera enterrée à Cuiseaux).

A 19 ans, Pierre entre à Saint-Cyr en même temps que son frère aîné Tanneguy. Cependant il ne semble pas qu’il ait eu une attirance particulière pour la carrière des armes, traditionnelle pour les jeunes gens de son milieu. Il ne gardera pas un bon souvenir de l’école militaire, dont il déplore dans sa correspondance la «pompe » et le « caporalisme ». Ils sont tous les deux affectés au 138eRégiment d’Infanterie à Bellac en Haute-Vienne. On peut se demander comment Pierre conciliait ce métier rude, sur le terrain, et un talent déjà affirmé de peintre portraitiste. De fait, son expérience militaire sera de courte durée.

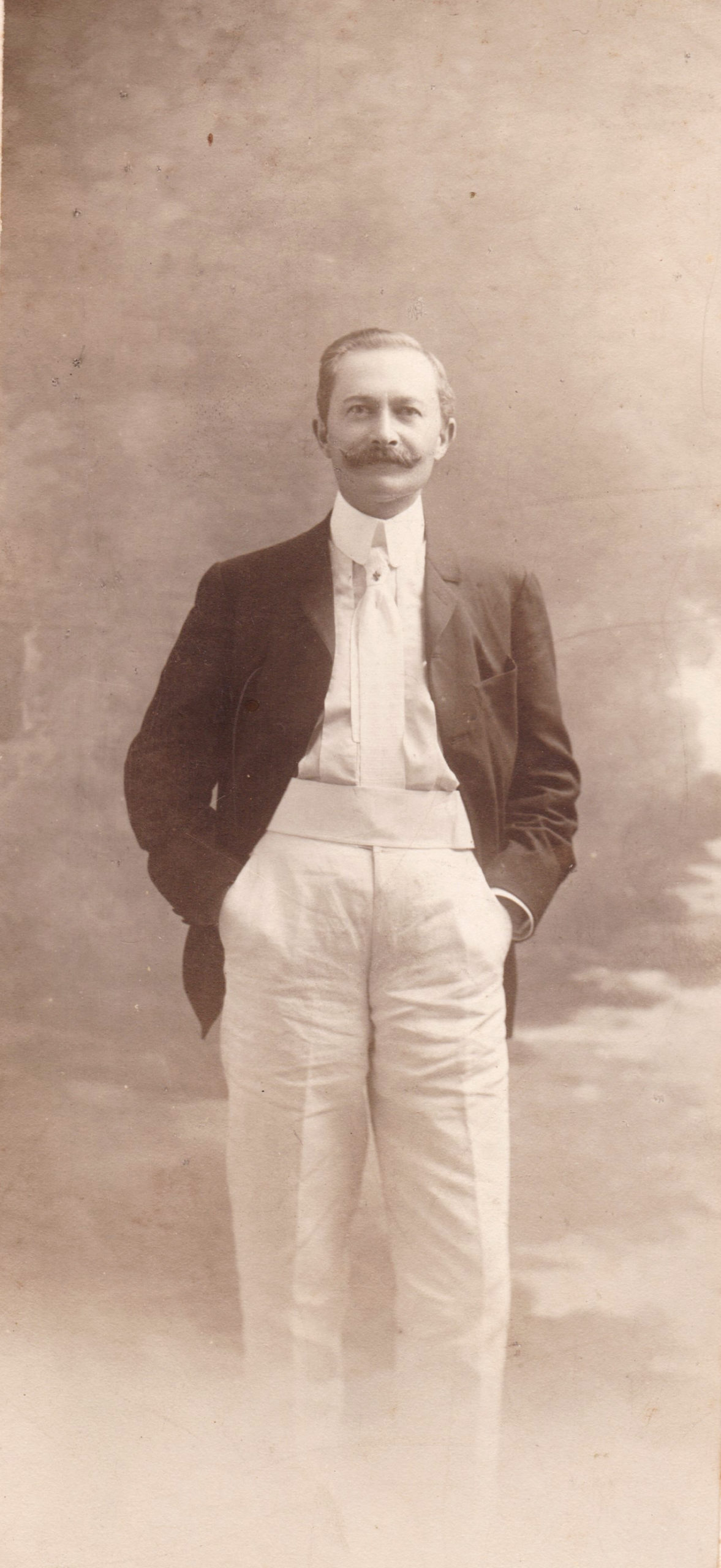

Pierre de Courtivron, peint par Hugues de Beaumont, huile sur panneau, signée en bas à gauche

Les attraits de la vie mondaine

Pierre est beau, pas très grand, mais svelte et son regard bleu est pénétrant. Comme son frère Tanneguy, il dessine et peint depuis l’enfance.

Il rencontre à un bal de Saint-Cyriens, le 1er janvier 1886, Marie-Thérèse de Beaumont, dite Michette, dont la famille possède la propriété de Persac dans le Poitou, non loin de leur ville de garnison. C’est la première sortie de la jeune fille dans le monde. Elle remarque la bonne éducation des deux frères que son frère Jacques lui présente. Elle apprécie bientôt les qualités de peintre de Pierre, comme elle l’écrit dans son carnet de bal.

[…] c’est ce soir que je fais mon entrée dans le monde, au bal des Saint-Cyriens donné par Mme de la Ribouillerie. Jacques nous a présenté deux de ses amis : Messieurs de Courtivron en garnison à Bellac, les malheureux ! Enfin maintenant que nous les connaissons nous tâcherons de les faire s’amuser ici le plus possible. Nous avons été à la messe de midi tous en bande. Ils sont bien élevés ces jeunes gens, ils n’ont pas l’air de chasser les mouches en faisant le signe de la Croix. En rentrant, ne sachant que faire pour passer le temps, le second de ces jeunes gens (il s’appelle Pierre et l’aîné Tanneguy) a proposé à Jacques de faire son portrait à l’aquarelle !

Dieu que j’aimerais en savoir faire autant ! Si je le connaissais un peu plus ce jeune homme je lui demanderais de me donner des leçons, mais ça l’ennuierait au fait, c’est bête ce que je dis là. Il est fort gentil ce jeune homme et puis il a l’air si bien élevé, si comme il faut…

Le talent de Pierre le rend donc déjà séduisant. Six mois plus tard, ils sont mariés : il a 23 ans, elle, 20. Ils se tutoient, ce qui est très moderne pour l’époque.

La mort de son frère Tanneguy l’année suivante, son propre regard critique sur l’armée et l’influence de sa jeune épouse amènent Pierre à démissionner après six ans de service. Leurs rentes vont leur permettre de partager leur vie entre Cuiseaux et leur appartement parisien, rue Pétrarque dans le 16èmearrondissement. Mais à Cuiseaux, Aynard, à nouveau endeuillé par le décès de son fils aîné, s’enferme dans une austérité accrue. Il continue néanmoins à s’investir dans la vie de la communauté cuisotine puisque l’année suivant la mort de Tanneguy, il commence son deuxième mandat de maire. Pendant ce temps Michette attire son mari vers des villégiatures estivales, Biarritz, très à la mode (où il peint la plage du Rocher de la Vierge), mais également la Côte d’Azur ; ils séjournent plusieurs mois à Saint-Raphaël en 1910 et les tableaux du Massif de l’Esterel le montrent sensible à la lumière méditerranéenne.

Mais le jeune couple fait partie d’une société provinciale restée très pieuse, en marge de la grande aristocratie parisienne. Pierre s’implique dans la défense de l’Église et s’opposera à la loi de séparation de l’Église et de l’État.

L’audace d’une aventure patrimoniale

Le château de Courtivron (situé à 35 km au nord-ouest de Dijon) avait été vendu comme bien national en 1793 puis transformé en une immense filature, qui dépasse en taille le château. La crise du textile à la fin du XIXe entraîne la mise en vente du domaine en 1891. Or Pierre vient d’hériter de la fortune de son grand-oncle maternel, Charles-Camille de Chambarlhac, ce qui lui permet de se porter acquéreur. Les deux autres acheteurs potentiels (M. Dreyfus et le prince d’Arembert) apprenant son identité se retirent élégamment des enchères. Ainsi en 1892, l’année même où ils deviennent parents, Pierre et Michette rachètent le domaine de Courtivron. Ils se lancent dans l’aventure d’une restauration ardue : en effet le château a été entièrement vidé de ses meubles, enlaidi par une turbine (aussitôt détruite), et nécessite des travaux importants : ils font re-creuser les douves qui avaient été comblées et construire un pont, ajoutent un fronton au milieu de la façade de la grande entrée, conçoivent les verrières de la ferme en parallèle de celles de l’Orangerie… Plus tard, pour conduire aux pièces de réception du premier étage, ils remplaceront l’escalier en bois par un autre en marbre, offert par Miss Luisa pour le mariage de Marguerite.

Michette s’attache à Courtivron : elle y séjourne plus souvent que Pierre, rappelé fréquemment à Paris ou bien à Cuiseaux où, après la mort de son père Aynard (en 1907), il est lui-même conseiller municipal (il l’est en 1914 et le sera à nouveau en 1919). Après le décès de Pierre, Michette s’installera à Courtivron : c’est là qu’elle traversera, seule, la seconde guerre mondiale, se rendant célèbre dans le village par sa résistance hautaine aux officiers allemands qui occupent une partie du château.

L’affinement d’un talent

Libéré de ses obligations militaires, Pierre se consacre définitivement à la peinture. Il acquiert une solide formation en suivant les cours de la très distinguée Académie Jullian à Paris. Il se fait construire en 1891 un atelier d’artiste dans sa maison de Cuiseaux, et un autre à Courtivron, dans l’Orangerie. Il exécute de nombreuses commandes privées et passe des heures à dessiner et à peindre : « Mon modèle est charmant », écrit-il en septembre 1913, « je ne m’ennuie pas du tout ». Il expose tous les deux ans à Paris, dans le cadre de la Société Artistique des Amateurs (la dernière exposition à laquelle il participera de façon posthume aura lieu en 1921).

Pierre – contemporain de Boni de Castellane – n’est-il que ce dandy élégant, d’une délicatesse parfaite, que suggèrent ses autoportraits ? Il est surtout un esthète classique, et son goût percutant du détail figuratif se perçoit non seulement dans les portraits raffinés des jeunes femmes de la haute société qu’il dessine à ravir, souvent rêveuses et le regard perdu dans le lointain, mais dans les scènes de village ou de plein air, où des dizaines de minuscules silhouettes se profilent très finement sur l’horizon marin.

Certes, il est à mille lieues de la conception romantique de l’artiste passionné, échevelé, aux déambulations nocturnes et aux accès d’exaltation : n’oublions pas qu’il est né six ans après la publication de Madame Bovary et des Fleurs du mal, dans cette deuxième partie du XIXe qui tourne en dérision les modèles romantiques… Il se démarque également de la génération impressionniste, sauf dans quelques tableaux (un déjeuner sur l’herbe, deux côtes rocheuses en bord de mer) où il s’attache moins à une reproduction de la réalité qu’à un rendu de volumes et un jeu de lumières très modernes. Il sait représenter également les corps nus, dont il rend la vigueur musclée ou l’abandon pudique. Il est donc capable de styles variés. Mais sa prédilection pour le portrait semble bien l’objet d’un choix et d’un talent particuliers : il est capable de saisir en quelques traits sur un visage la vérité intérieure d’un être.

La tendresse d’un père

Son âme d’artiste semble surtout inspirée par les visages de femmes, dont il sait rendre la distinction et dont il idéalise à la perfection le teint diaphane. Les tableaux de ses filles, enfants puis adolescentes et jeunes femmes, laissent transparaître la fascination d’un père. On voit son attachement dans les lettres à sa fille aînée, Marguerite: « ma Guite chérie », lui écrit-il tous les deux jours en 1914, alors qu’il a été mobilisé pour défendre la France (il se retrouve d’ailleurs sous les drapeaux en même temps que son gendre Louis). Ce ton très affectueux est d’avant-garde à une époque où il n’était guère d’usage que les parents s’épanchent…Les nombreux portraits de sa cadette, surnommée « Puce », traduisent aussi délicatement sa beauté jeune et gracieuse. Pierre, mort trois ans plus tôt, ne verra pas le mariage de sa chère Hélène en 1924 ; ni leur installation provisoire dans le Pavillon de Courtivron ; ni la mort de la jeune femme à 34 ans, six jours après la naissance de leur quatrième enfant (qui mourra aussi quelques mois plus tard).

Une santé altérée : l’œuvre interrompue

Pierre est mobilisé en 1914. Hospitalisé à Amiens en 1917, il refuse d’être évacué et continue son service jusqu’en mars 1918. Sa santé est très affectée par la guerre dont il sort affaibli, souffrant de problèmes cardiaques et d’urémie. Il réalise toujours des portraits, le plus souvent au crayon, relevés de quelques touches d’aquarelle : pendant la guerre, il dessine ses camarades officiers et soldats, ou des propriétaires accueillant les troupes.

Après la guerre, le dernier portrait qu’il réalise est celui de Georges de Vergie en 1921 : il n’a pas le temps de l’achever car il meurt à 58 ans d’une crise cardiaque avant la dernière séance de pose. Comme tous les membres de la famille, il est enterré à Cuiseaux.

Après la mort de Pierre, Michette poursuit sa vie solitaire de châtelaine très âgée, adoucie par la proximité de sa fille Marguerite qui a repris la propriété de Cuiseaux. Elle reçoit à Courtivron l’été ses dix petits-enfants (les trois d’Hélène et les sept de Marguerite), qui parleront toujours avec nostalgie de leurs souvenirs d’enfance dans le château familial. Et elle restera fidèle à la mémoire de celui dont elle avait toujours admiré et encouragé le talent.

Chronologie de Pierre de Courtivron

– 1860 : Mariage de Aynard de Courtivron avec Hélène Nayme des Oriolles, arrière-petite-nièce d’Étienne Nayme des Oriolles. De ce mariage naissent trois enfants : Adélaïde (1861), Tanneguy(1862) et

le 21 fevrier 1863, Pierre de Courtivron

– 1868 : mort de la mère de Pierre, Hélène Nayme des Oriolles, à 29 ans

– 1873 : Aynard devient maire de Cuiseaux ( à deux reprises : 1873-1880 puis 1888-1907)

– 1882 : entrée de Pierre et Tanneguy à l’école militaire de St Cyr

– 1886, le 28 juillet : mariage de Pierre avec Marie-Thérèse de Beaumont

– 1887 : mort de Tanneguy, frère de Pierre

– 1888 : Pierre démissionne de l’armée

– 1889-1890 : cours de peinture à l’Académie Jullian de Paris où exercent deux grands maîtres : Jean-Baptiste Benjamin-Constant (1845-1902) et Jean Paul Laurens (1838-1921)

– 1892, le 11 mai : rachat du château de Courtivron (Côte d’Or)

– 1892, le 1er juillet : naissance de sa première fille, Marguerite

– 1895, le 6 janvier : naissance de la seconde, Hélène

– 1912 : mariage de Marguerite avec son cousin, Louis de Courtivron

– 1914-1918 : Pierre mobilisé, avec le grade de Commandant

– 1921, le 11 avril : mort de Pierre de Courtivron d’une crise cardiaque, à Paris